中原中也と言えば「汚れちまった悲しみに」というフレーズはあまりにも有名で、文豪三大クズの一人とも呼ばれ(ほか石川啄木・太宰治)、しかも太宰をベロベロに酔っ払ってウザ絡みして泣かしたくらいヤバいことは知ってます。

ダメな文豪ってのにどうして惹かれてしまうもので、でも、作品はあまり読んだことない。それが僕にとっての中也イメージでした。

初めて中也の詩を聴いたのは、ポエトリーリーディングのライブで一緒になったGOMESSくんが朗読した「盲目の秋」。

すごくダークで、GOMESSくんの雰囲気ともあっていたことを覚えてます。

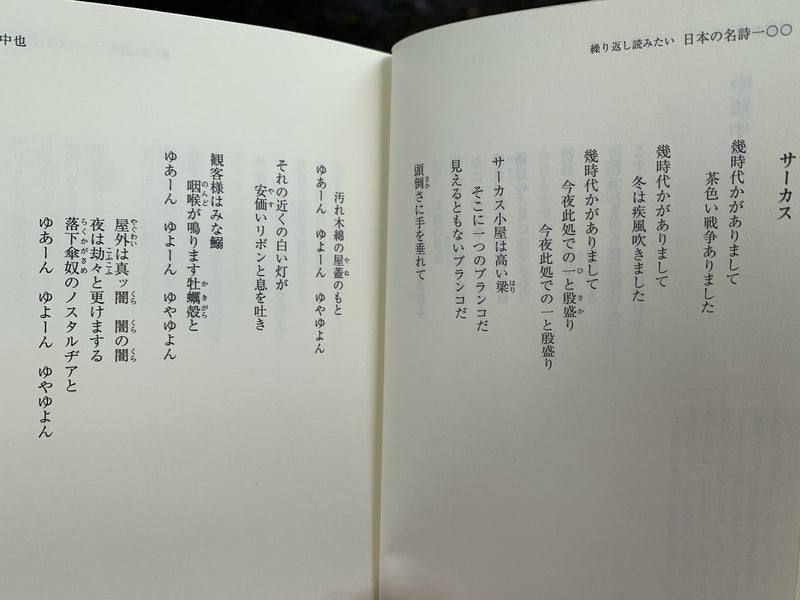

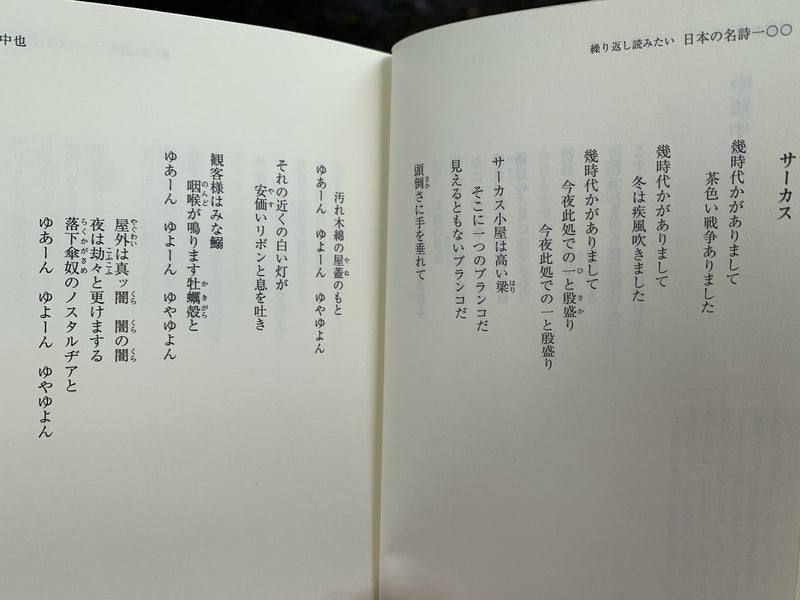

ある日、金沢のアトリエのトイレに置いてある詩集を引っ張り出して読んでみたら、その本の一番最初のページが中也の「サーカス」でした。

ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん

この独特の言葉が妙に頭を掴んで離さない。

中也のことを色々調べてみるとなんと幼少期に、僕の故郷でもある金沢に住んでいました。

25歳の時には振り返るためにもう一度来沢しており「金沢の思ひ出」として作品に残しています。

中也は雪の降らない山口県の出身だけど、幼少期によく見たためか、雪が作品に登場します。

実は「サーカス」も金沢で生まれたものだったことに驚きました。

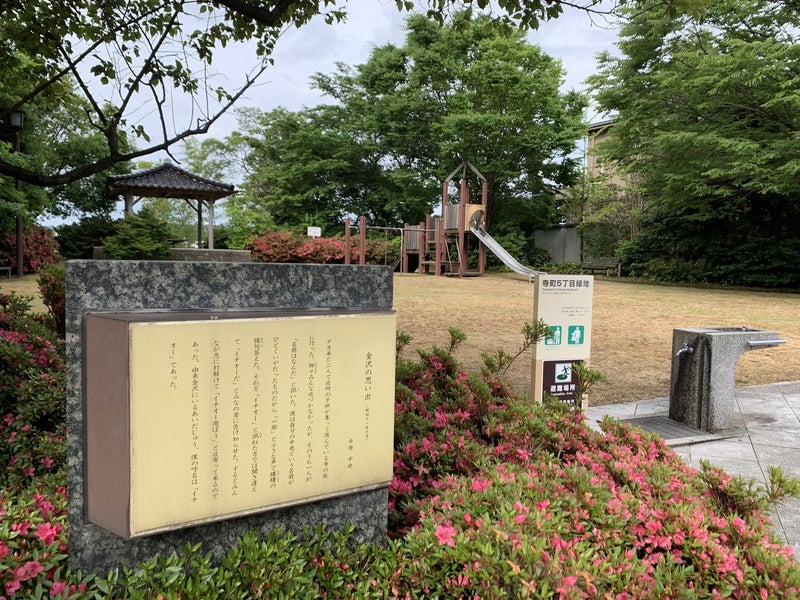

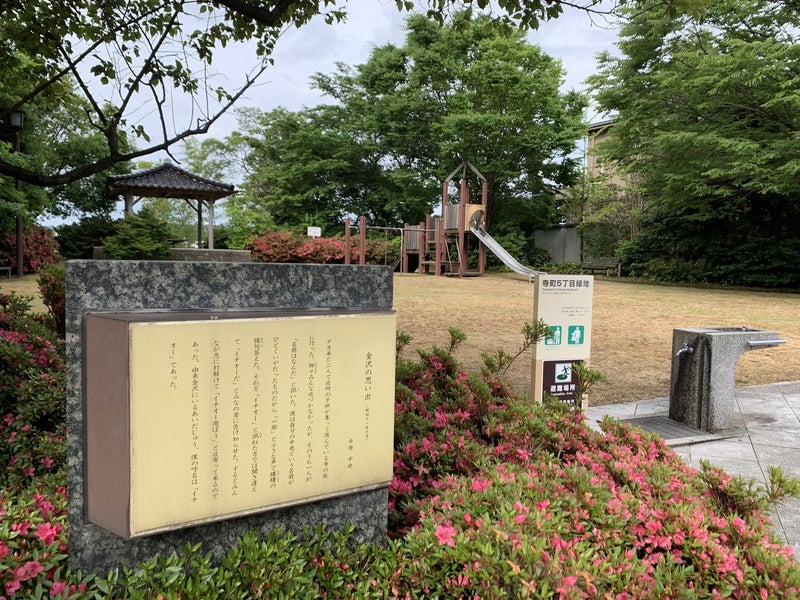

サーカスの起案になった樹齢1000年の木が近所にあったので、自転車ぶっ飛ばして見に行ってきました。片町すぐの神明宮という神社です。

当時はこの木の下でサーカスが開催されていて、中也が子供の頃、父に連れられて来たそうです。金沢出身ですが、そんなこと全く知りませんでした。

私たちは自分のモノサシでしか世界を見ていない

ここで感じたのは、奇跡を見つけるには教養がいるということ。奇跡というのは実は特別な場所ではなく、みんなが住んでるその辺に、どこにでも落ちているとういこと。

でも、その奇跡に気づくには幅広い知識や洞察力がいる。中也が遊んだという公園、その目の前を1000回は通ってるのに、看板が立ってること自体今まで気づかなかったのです。

つくづく、自分のモノサシでしか世界を見てないんだな〜と思います。

教養=1人で時間をつぶせる技術

そしてもうひとつ。

中島らもさんが「教養とは学歴のことではなく、一人で時間をつぶせる技術のことでもある」と言いましたが、その意味がようやく身体で理解できた気がします。

奇跡に気づける力があれば、どんな街も、人も、面白い。

この世界にはつまらないものなど何ひとつなくて、全てが学びの対象で、そして時間が足りない(急)

特にこのステイホーム期間は「ひとりで暇をつぶせる技術」の重要性って見直されたんじゃないかなぁ。

文学の街、ふるさと金沢がこの歳になってすごく楽しいのです。