いま通ってる現代アートの学校で、作品や展示のレビューを書く「アートライティング」というコースがあります。

2015年からWeb上で文章書いて発信することやってますが、文章を教わるのはなんだかんだ初めて。しかも美術批評について。

とても楽しみにしていたのですが、ま〜〜〜〜〜、一筋縄ではいかんかった!!!

添削は非常に勉強になったし、同じ作品や展示を観てたはずの他のクラスメイトの視点の鋭さや言葉のボキャブラリーに「わたし、今までネットで何書いてたん?」ってなりました。

ちなみに初めて書いた作品レビューがこちら。(ブログ用に多少修正してますが)

ショートカットして何者かになること。それは「自分らしく生きること」なのか社会の仕業か

アートライティングの授業を通して学んだことをまとめていくので、誰かの参考(?)になったら幸いです。

良いレビューを書くためには「丁寧に作品を鑑賞する」

とにかく良いレビューを書くために大切なのは作品や展示を「丁寧に鑑賞すること」なのですが、いかに自分が今まで作品を見てるようで見てないか実感します。

作家の制作意図をコンセプトを、全然汲み取れていないのです。

例えば最初の授業で扱った崔廣宇(ツェ・グァンユー)の映像作品は10回くらい観たんじゃないかな。

- 作家は作品の中で何をしているか

- 服はどのような仕掛けになっているか

- どうして定点で撮影しているのか

- なぜ早回しで映像は進むのか

- 他の人物との関係性はどうなっているか

- 発表された2002年はどのような時代だったか(台湾の社会情勢)

- タイトルの《The Shortcut to the Systematic Life: Superficial Life(表層的生活圏)》はどういう意味か

みたいなことを自分なりに考察して言語化して、クラスメイトと「あれはこういう意図じゃないか」「こういうことは考えられないか」などと議論していきました。

その上で、作品に対する自分の結論をまとめ、その結論に至った理由を2〜3個記述します。

それから関連資料のリサーチや(できれば)アーティストへのインタビューを行い、理由の部分の説得力を強化していきます。

伝えるために、美術レビューは三層構造で書く

レビューを書くための「型」はやはり存在していて、意識すべき順番は

- 大きな物語:同時代の出来事・現象・事故・事件・議論

- 物語:書き手による作品(展覧会)の評価

- 具体化:書き手の視点や書き方、語彙の選び方

この順番で書くと良いと。

導入は「大きな物語」で読み手全員が共感・意識が持てること。いきなり個人的な感想を書いても読まれませんからね。

その次に「物語」、書き手による評価を描き始め、徐々に「具体化」していくと。

伝わる文章の型「PREP法(フレップ法)」

美術批評関係なく、よく使われる文章の「型」が授業でも紹介されました。

- 結論を先に述べ

- そう考える理由を2〜3個述べる

- 具体例や敢えて反対意見を入れて考えを相対化

- 最後にもう一度結論

ライティングの世界で「PREP法(フレップ法)」と呼ばれるやつですね。

「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)」の構成で書くと格段に読みやすくなると。

作品を観てない人に伝わるように(あたかも現場にいるように)書く

これもめちゃめちゃ言われました。

そして自分では作品を観てない人があたかも現場にいるように丁寧に書いてるつもりでも、クラスメイトの文章読んだら丁寧さ抜けてたり…笑

これは徹底して意識しようと思います。

展示の見え方が確実に変わった瞬間

そして自分の中で「見え方が確実に変わった」と自信につながった展示がありました。

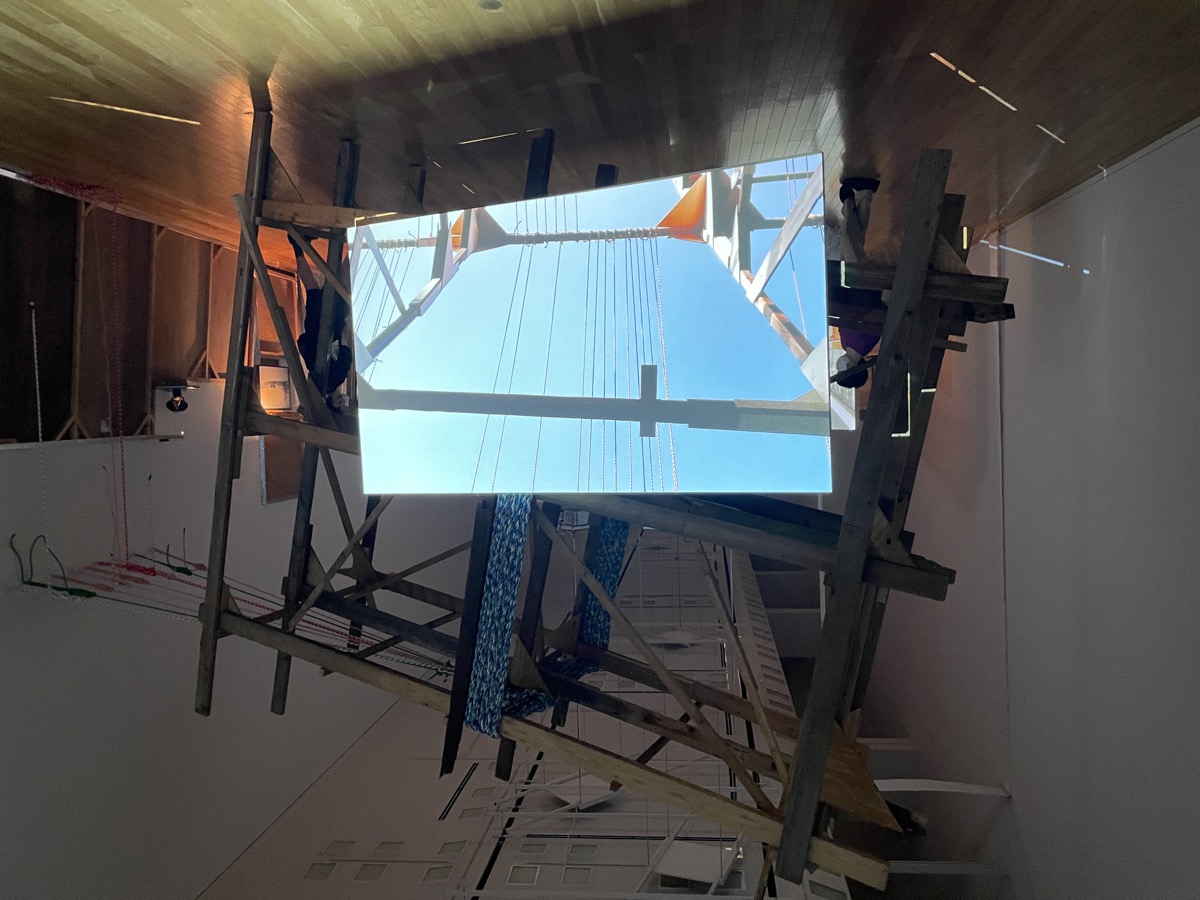

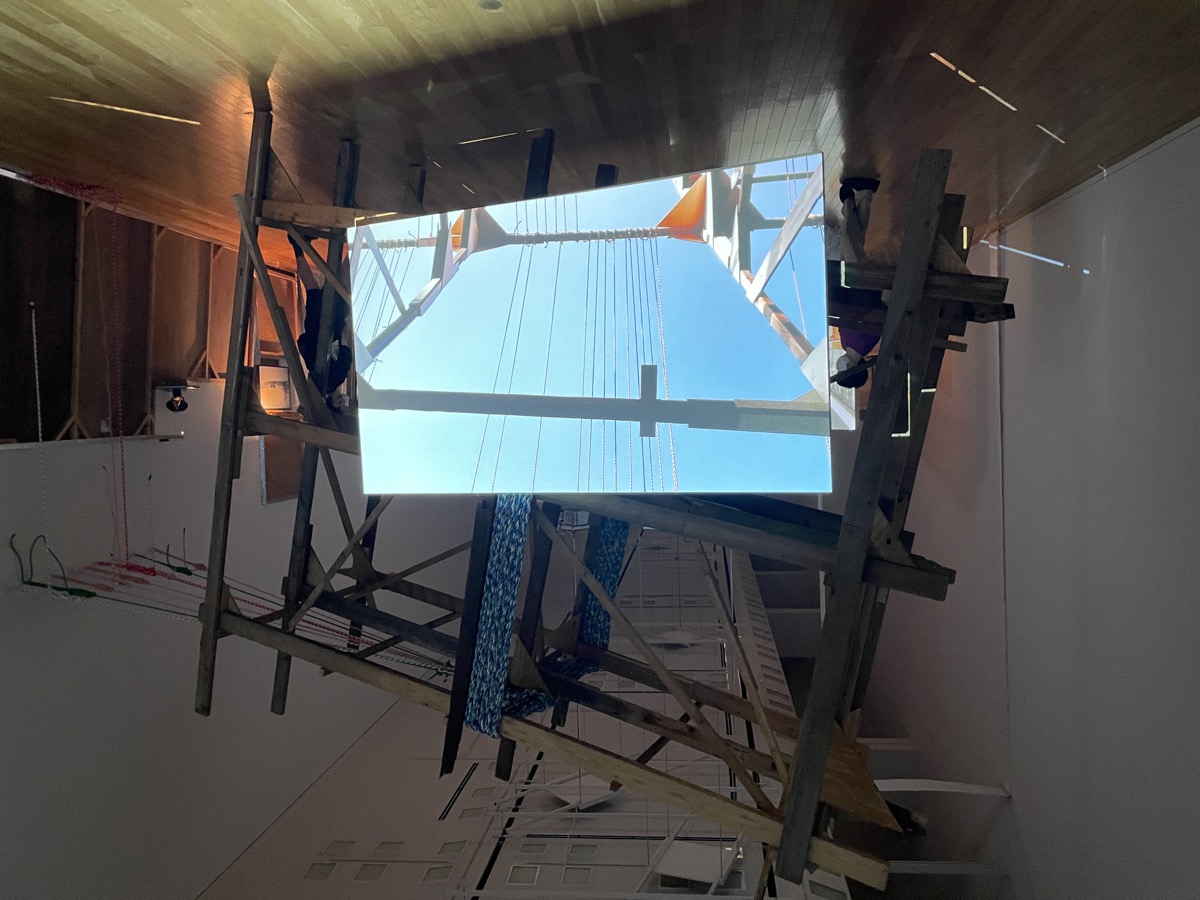

それは、東京都現代美術館で開催された「海、リビングルーム、頭蓋骨」展です。

講師の小澤慶介さんには「これ書けたら他の展示レビュー何でも書けるよ(相当難しいの意)」と言われました。

観に行ってみたら、抽象的な映像作品が多く、作家のバックグラウンドを読み込めば何となく意図してることが分かるのですが、それでもかなり曖昧な印象を抱きました。

「これはやべぇもんに手を出したな」と。レビューを書こうにも展示自体訳分かんないから書けないという。

その後授業で議論をしたら「そういう意図であんな展示方法にしていたのね!」など発見だらけでした。

言うたら今までの僕は「作品だけ」を鑑賞していたのが(それでも鑑賞できていたとは言い切れないが)

- なぜこの大きさで投影してるの?

- なぜこういう投影の仕方をしてるの?

- どうしてこのような空間の使い方をしてるの?

といった、作品や空間を含めた展示方法に目がいくようになりました。必ず、空間を設計した作家とキュレーターの”意図”が存在してると。

その上でもう一度「海、リビングルーム、頭蓋骨」展を観に行ったら、めちゃくちゃ入ってきたのです。

実際に書いたレビューはこちらに丸っと公開しています。(恥晒していくスタイル)

「海、リビングルーム、頭蓋骨」境界を規定せず、曖昧なまま生きること

以降、他の展示観に行っても空間や散りばめらた意図を探るようになりました。

やはり、アウトプットする前提でインプットすると、見え方が変わるなと感じた次第です。

これからも、このブログなどで展示レビューを綴って行けたらなと思います。以上!