数多くの作品を世に残した芸術家たちには、彼らの活動を経済的に援助した「パトロン」がいたことはご存知でしょうか。

「20世紀文学の母」と呼ばれたガートルード・スタインはピカソやセザンヌ、ゴーギャンやルソーといった偉大な画家のパトロンでした。

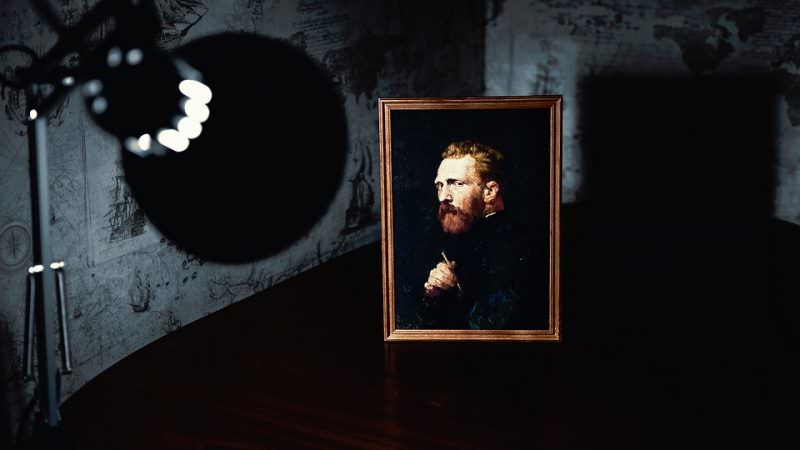

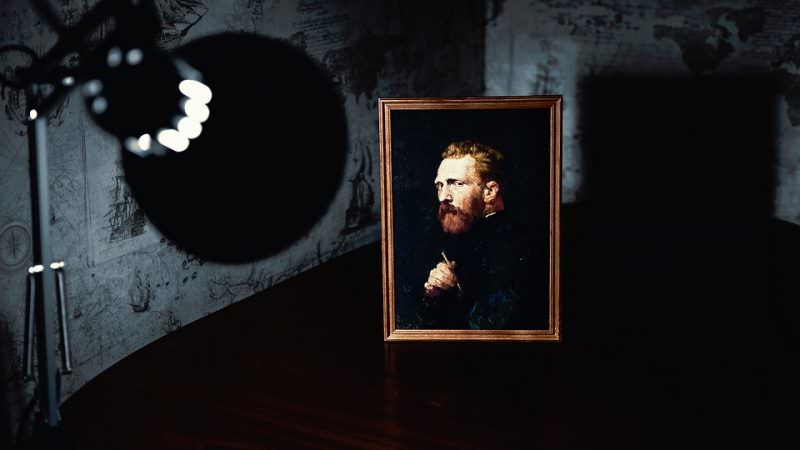

ゴッホの弟、テオドルス・ファン・ゴッホは兄が仕事を辞め、自殺して亡くなるまでの10年もの間、画家としての活動を経済的に援助しました。

斬新なアイディアを持った起業家たちが最初からスタートダッシュを切れるのも投資家がいるからだし、僕のような一個人が大きな活動ができるのも「クラウドファンディング」といった資金調達ツールが出現したからです。

全人類が表現活動をできる時代になり、そして全人類がそういった人たちを資金的な面で支えられる(パトロンになれる)時代に突入しました。

そんな時代に、果たして僕たちは「生きるためだけ」にお金を稼ぐ(働く)意味はあるのでしょうか?

AI・評価経済時代に求められるのはアート(表現活動)

これからのAI・評価経済時代、求められるのは「アート」です。

「アート」という言葉を聞くとどうしても音楽や絵が思い浮かぶが、ここでは「アート=表現活動」という意味を指すことにします。

このブログで書いてる文章やオピニオンも一種の自己表現活動の一種。インスタグラムに投稿する何気ない写真や、YouTubeにアップする動画も、起業家が開発したプロダクトを通して実現したい社会を発信することも、表現活動だと思います。

多様な人種が存在するこの世界で、1人1人の個人が表現するアートは、人工知能が取って変われるものじゃありません。ちなみにホリエモンこと堀江貴文氏も「アートが世の中を変える」と発言しています。

例えば料理も最近DJの時代になっていて。食べ歩いてるやつがプロデュースをし始めてるんですね。食べ歩いている人のほうが、技術を持っている料理人よりも力関係が上になってるんです。それはたぶんすべての世界で起こってくる事で、おそらくアートの世界でもそれが起こる。こういう素晴らしいアートを作る人と、こういう概念がこれから来るからこれをアートでどうやって表現するのか、みたいなのを組み合わせて考えればいいだけの話で。

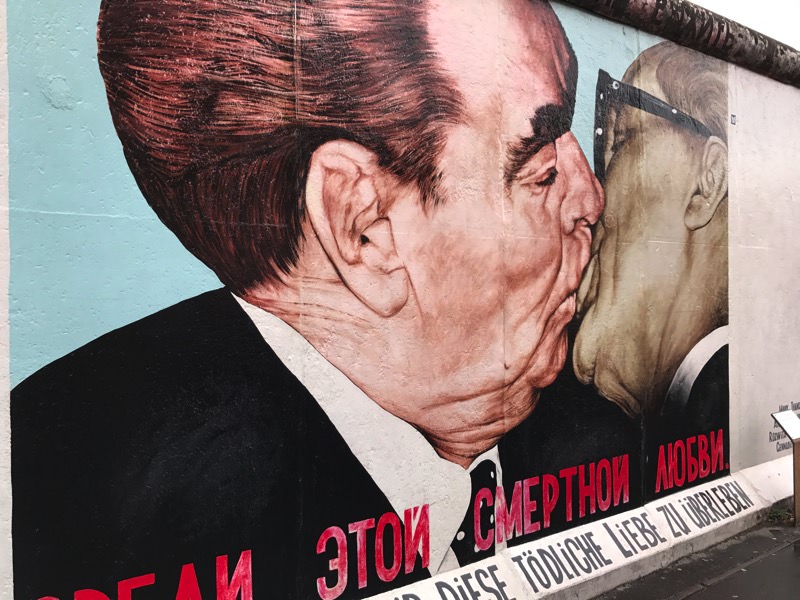

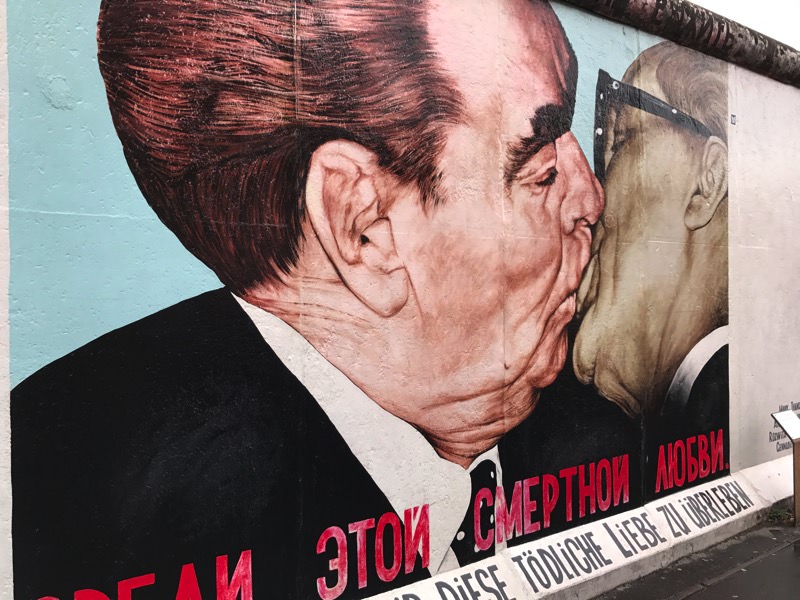

今はスマホとかインターネットがあるんで、国境なんか簡単に超えちゃってるわけじゃないですか。なんでこんなところに国境があるんだろう?ってみんな思ってるわけです。

国境を超える時にパスポートが必要だったりとか、関税がかかったりとか「なんか変だよね」ってみんなすごいストレスに感じてるんだけど「なくてもいいんだよ」っていうことをアートを通して言ってあげると。「じゃあ国際間送金はビットコインでいいじゃん」みたいなことをストレートにドーンと言っちゃうと、いろんな規制当局から横やりが来るわけですよ。

でも、簡単に超えられるんだってみんなが思うような何かアート作品を見ると、「あ、超えていいんだ」とか「ボーダーなんかあるようでないんだ」ってみんなが気づいて、ムーブメントが生まれて、「あのアートがきっかけだったよね。ホリエモンのあのアートだよね」ってなるわけですよ。

「アートは間接的なアプローチをしているから叩かれない。世の中は変えられるけど叩かれない」というアートの持つ強みについても解説してるこの記事は是非一読をオススメします。

人は「暇」だからこそ生きるのに必要のない芸術活動ができるようになった

芸術や創作活動、スポーツや文化。それらは「子孫を残す」という人類の使命の中では直接関係のない行為です。ではなぜこれらの活動が生まれたのか原因を探る必要があります。

人類は1万年の歴史のうち、5500年も「お金」の存在しない物々交換の世界にいました。モノは保存が効かない、気軽に持ち運びもできない、人に盗まれるかもしれない。つまり「交換」という行為が成立するまで、気を許すことができません。人はお金のなかった世界では自分以外の誰も信用することができませんでした。

しかし、「お金」が出現したことで交換がスムーズになりました。

お金を通して人は人を信じることができ、コミニュケーションが可能になりました。その結果、「言葉」が生まれ、「文化」が生まれました。

ここからはあくまで仮説ですが、物々交換の時代に比べ、モノを必死に守ったり交換先を無理に見つける必要がなくなりました。

つまり「暇」ができました。暇ができたからこそ、人間が生きるために直接必要のない芸術活動に時間を割けるようになったのです。

では現在の日本で、全員が芸術活動はできるのか?答えはノーです。なぜならみんな働くことで忙しいからです。

先ほども述べましたが、「暇だったから」こそ生きるのに全く必要のない芸術活動が生まれました。しかしみんな忙しい。生きるために毎日お金を稼ぐのに必死です。

経済学者のケインズは1930年に「100年後、1日に3時間働けば十分に生きていける社会がやってくるだろう」と言いましたが、本当にそうなっているのでしょうか。

生きていくために労働に時間を割くこと、これは社会全体で見れば実は「損失」なのではないでしょうか。

本来生まれるはずだった表現が、生活のために費やした時間のせいで生まれない。

失ったお金は取り戻せても、時間だけは二度と戻りません。

アーティストにお金を払う文化のない日本にアートは浸透するのか

そして日本人はアートに対してお金を払う意識が低い国でもあります。それはアートに対してだけでなく、他人に対してお金を回す意識が低いことで知られてます。

「世界寄付指数ランキング」では日本は114位という、「おもてなしの国」とは程遠い結果になってます。

また、日本には使われずに銀行に眠ってる預金残高が1000兆円以上あると言われています。これからの高齢化社会、もっともっと増えていくでしょう。

使われない金は腐ります。お金は使わないと経済が回らない、才能ある若者にお金が落ちない、挑戦が生まれない。すると社会全体が平行維持という名の衰退を辿ることになります。そんな「腐ったお金」が日本に、特に地方にはあまり余ってます。

他者にお金を回さない(使わない)日本では、アートは繁栄するのでしょうか。

みなアーティストであれ。「人生のパトロン」は見つけられるかもしれない

クラウドファンディングなど、自分の実力や信用を数値化できるツールのインフラは徐々に整いつつあります。さらに政府主導でベーシックインカムの導入が検討されてる都市も増えてます。

つまり、生きるためだけに働く必要がなくなるかもしれません。みな、人生をという長い時間をかけて、本当に好きなことや表現活動に時間を割けるようになる。

少なくともクラウドファンディングを使って旅して得た知識をブログで発信する僕は「できる」と信じてます。

そして、かつてのガートルード・スタインたちのような「人生のパトロン」は、実は簡単に見つかるのかもしれません。

最後に僕の大好きな記事を添付しておきます。

一億総ツッコミでみんな仕事、みんな真面目。そんな時こそ、ボケてボケまくって自分を表現しまくるアーティストのように生きたい。そしてそれを受け入れる土壌が衰退の影を見せる日本で広がってほしい。

全人類が自己表現をするアーティスト。それを支えるパトロン。人生に全く必要のないアートが、日本を、そして本当に世の中を変えてしまうかもしれません。