どのブログサービスにも基本的についてるのが、こちらのカテゴリー設定。

カテゴリーとは言わば目次のようなものです。

どの書籍にも最初のページに目次が割り振られているように、ブログ自体にも目次を割り振ることができるのが、このカテゴリー設定です。

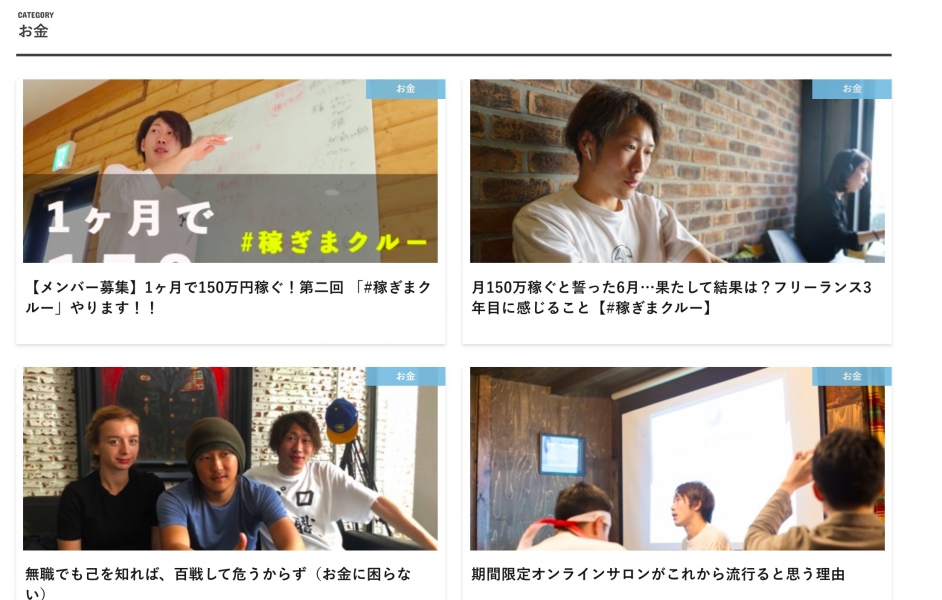

例えばこのブログ「プロ無職」のカテゴリー(2018年現在)は

- お金

- 情報発信

- 働き方

- ライフスタイル

- ミニマリスト

- コミュニティ

といったもので分けられており、クリックするとそれぞれのカテゴリーに分けられたブログ記事が表示され、読むことができます。

つまり、記事をテーマごとに正しくカテゴリー分けしておくことで、読者にとって見やすく且つわかりやすくなります(これを「ユーザビリティの向上」と言います)

Googleは読者の悩みや疑問を

- 濃く

- 分かりやすく

- スピーディー

に解決しているブログ(やブログ記事)を評価して検索上位に表示させるので、カテゴリーをきちんと設定することはSEO対策にも繋がります。

SEO対策とは読者のことを徹底的に考え、疑問や悩みをスピーディーに解決すること

実際僕もブログを始めたときはこのカテゴリー設定の意味を理解していなかったのですが、意識し始めてからブログのドメインパワーは強くなっていきました。

ブログ記事は増えれば増えるほどサイト内がごちゃごちゃしてくるので、きちんとカテゴリー分けしてユーザビリティ向上&検索上位表示を狙っていきましょう。

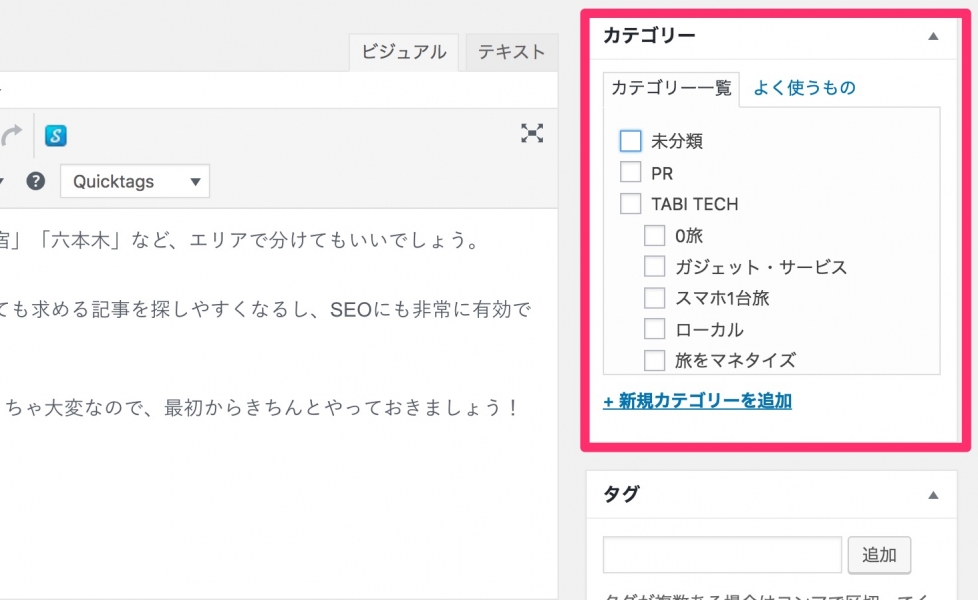

理想のカテゴリー設定は階層化すること

カテゴリーは1つのカテゴリーを設定するだけでなく、

親カテゴリー

-子カテゴリー

–孫カテゴリー

というように、さらに細かく階層化していくことができます。

カテゴリーを階層化することで読者が求める記事を探しやすくなり(ユーザビリティ向上)、SEOにも非常に効果的になります。

例えば親カテゴリーを「料理」と設定しても、料理って様々な種類の料理がありますよね。それらをさらに「和食」「中華」「イタリアン」…と、「子カテゴリー」に階層化することができます。

さらに「和食」の中でもエリアごとに記事を分けていくなら、「渋谷」「新宿」「六本木」とエリアごとで孫カテゴリーを設定していくと、読者にとって情報を見つけやすくなっていきますよね。

親カテゴリー 料理

-子カテゴリー 和食

–孫カテゴリー 六本木

–孫カテゴリー 新宿

–孫カテゴリー 渋谷

-子カテゴリー 中華

–孫カテゴリー 六本木

–孫カテゴリー 新宿

–孫カテゴリー 渋谷

ちなみにカテゴリーは後からいつでも名前を変更したり、子カテゴリー・孫カテゴリーを増やすことができますが、後で記事が溜まってきてから一気にカテゴリー整理するのはめちゃくちゃ大変なので、最初から設計図を作っておくと便利です。

原則的に1記事1親カテゴリー設定しよう

1つの記事に対して複数の親カテゴリーを設定しまう…ということがよくあるのですが、実はこれあまりSEO的によろしくないみたいです。

パンくずリストに表示されるのはひとつだけ。

カテゴリーはできるだけ増やしすぎず厳選していこう

カテゴリーが多すぎると逆に細かすぎてゴチャゴチャする=ユザービリティは下がってしまうのでSEO的にあまりよくありません。

できるだけ、厳選してカテゴリーを設定していきましょう。

カテゴリーページも検索上位に表示される?キーワードを入れ込もう

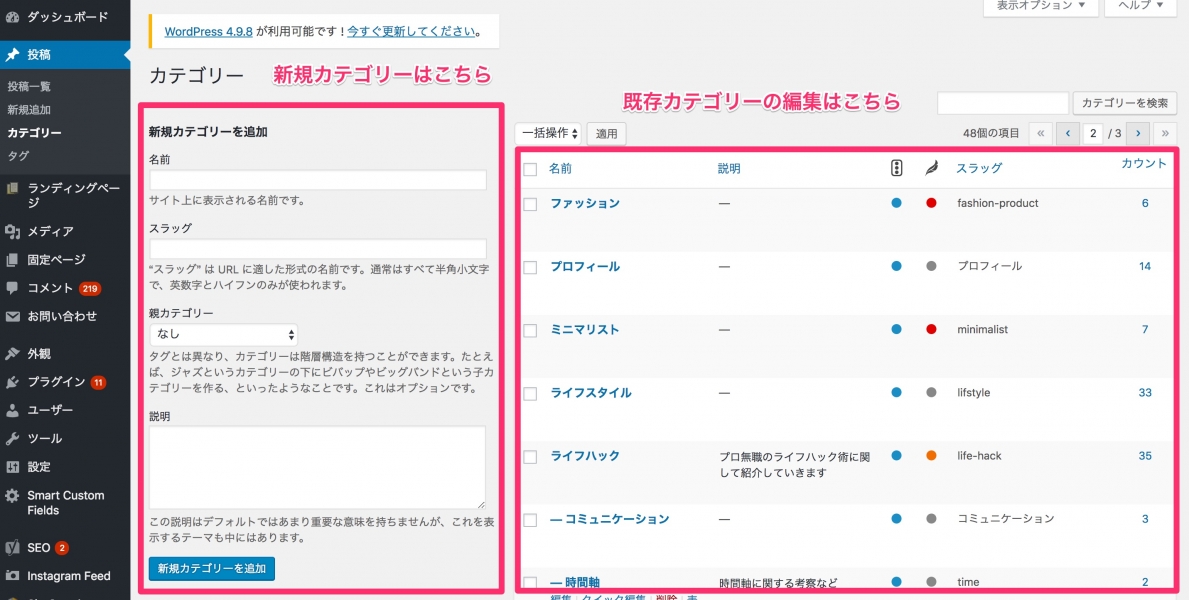

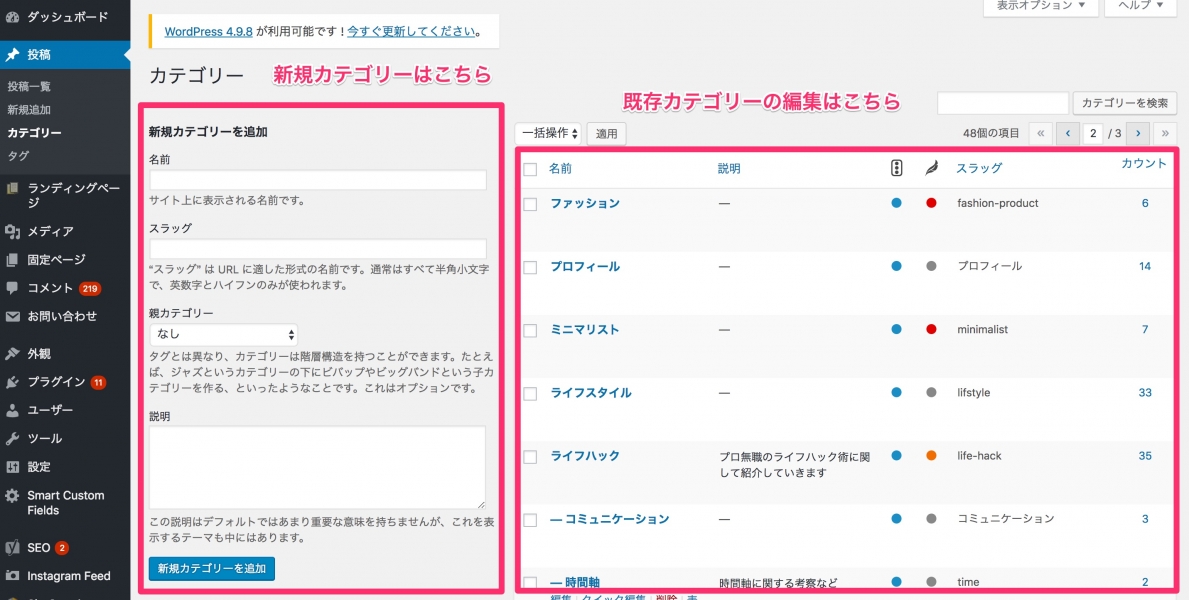

カテゴリーを作る際、「カテゴリー名」と「スラッグ(記事URL」を設定します。

実はカテゴリーページもGoogleの検索エンジンに上位表示される場合があるので、この「カテゴリー名」にはしっかり狙うキーワードを設定しましょう。

そして「スラッグ名」をしっかりアルファベットに設定することをオススメします(デフォルトだとスラッグが日本語表記になっているため、URLが文字化けします)

カテゴリーを上手く設定して読者にとって見やすいブログを!そしてSEO対策を!

以上、カテゴリー分けについての説明でした!

ブログをはじめたころは意識が向きにくいカテゴリー分けですが、実はSEO対策において大切だったりします。

読者が目的のコンテンツを見つけやすくするために、欠かさず設定していきましょう。