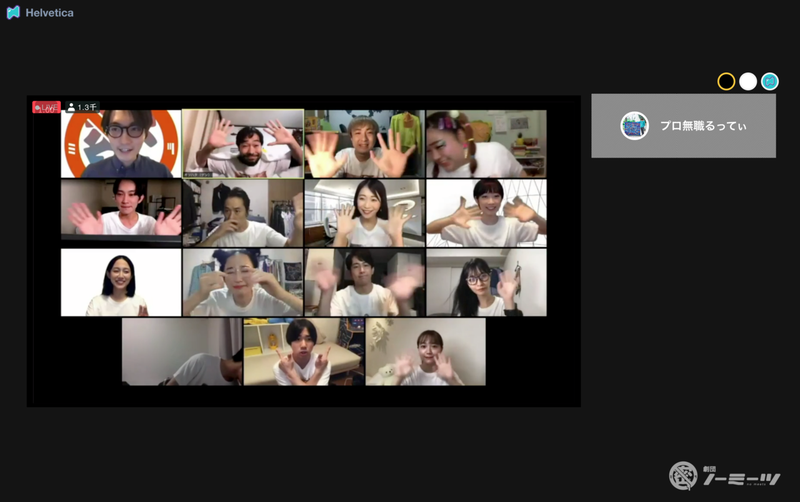

運営に携わってる友人が招待してくれて、SNSで話題になっている劇団ノーミーツのフルリモート演劇作品「むこうのくに」を鑑賞しました!

俳優さんや運営陣が一度も対面することなく本番を迎えるという、コロナ禍で舞台で演劇ができなくなった彼らがアイデアを振り絞って作られた挑戦的な劇団です。

開演前から夕食を作って部屋の照明調整して、ワクワクしながらスタンバイしてました。

映像の切り替えやオンライン上という制限を活かした演出など、画面の向こう側でリアルタイムで演劇してるとは思えないほど(良い意味で収録に見えるほど)凄みがありました。この時代の新しい表現方法を模索・創出してる。

チケットは2500円で昨日は1400人以上の方が鑑賞してたので、つまり1回の公演で350万売り上げ×6公演…本当にすごい!

コロナで仕事を失った舞台の人たちに、演技をしてご飯を食べれる環境を自ら作ったのは素晴らしいことだと思います。

フルリモート演劇+自宅鑑賞は没入するのが難しい…?

たしかに表現方法やシステムは新しかったですが、内容は正直…途中でだれてしまいました。

そもそも内容が若者向けで、自宅で140分はさすがに長すぎました。あまり内容や演技に感情移入することができなかったなー。

舞台演劇の良さって、スマホや飲食など集中力を遮るものを徹底除外し、五感を通して臨場感や迫真の演技を楽しめることだと思いますが(映画館やサウナが好きな理由も同じです)

「フルリモート演劇で自宅でオンラインで楽しめる=一番の敵は集中できない自分」ってことになるわけで、今はシステムの新しさで注目されてるけどそれは地上波のドラマやバラエティも最近同じことやってるし、YouTuberやアーティストのライブ配信やNetflixなど、コンテンツとしてのライバルは増えてしまうなと。

舞台や映画館は五感で掴むから記憶に残るし、だから表現の場として消えないのだし(故にコロナの影響真っ先受けたけど)、そこがオンライン時代の全コンテンツの課題とも言えます。

お金を払ってスマホから離脱できる場所に行く…なんて皮肉なことでしょう。演劇の内容は仮想世界の話だけど、そこがリンクして考えさせられたね。

演劇なのにSNSで鑑賞者を参加・拡散させる仕組み

また、演劇中のスクリーンショット・ハッシュタグつけてのSNS投稿OK、画面横にコメント機能を付けるなど、普通の演劇とは一線を画す取組みも面白かったです。

鑑賞者のコメントありきの参加型コンテンツ。でもそれってニコニコ動画やYouTubeと何が違うのだろう。この辺はもうあと二段階くらい良い手段ある気がする。

チャットありきのコンテンツは、他の人の声で自分の率直な感想がブレてしまう気もしなくもないのですが。この辺の記事と関連ありそうな。

SNS世代は自分の気持ちを言語化して伝えることができないのか

それは芸術において最も考慮すべきことだし、観客もSNSにアップするのに必死になって、集中してない気がしてならないんですよね。

自分が主催者ならそれけっこう難しく感じるところだと思います。それは、SNSを意識した展覧会とかチームラボとか、アーティストのライブも同じ。

アート思考からアート体験へ。SNS時代の美術展のあり方に感じること

劇団ノーミーツも明確にSNSのトレンド入りすることを狙ってるみたいで、まあ新しいことってインパクトと広がりが大事なんだけれども「本当に記憶に残るものってなんだろう」など色々考えさせられました。

オンライン演劇の可能性を感じられた日

色々言ってきましたが…。

演者さんが自分で照明つけたりカメラ動かしたり衣装替えたり、今この瞬間ひとりでどこかの部屋でパソコンに向かって演劇してるのを想像したら、なんかエモかったです。

それがオンライン時代の演劇なのか…それに一度も会うことなく、お疲れのハグもオフラインで打ち上げすることができない劇団ノーミーツの存在や現象がまるで本当の映画みたいで「彼らはいま何に緊張し、何に余韻を感じているのだろう」とかも考えさせられました。

「考えさせる」は表現において自分が最も大切にしてることなので、そういう機会をいただけて感謝です。ノーミーツ観た人と語りたい!

今後「フルリモート演劇」がスタンダードになって脚本と演出の質も上がり、ひとつの表現の選択肢になると感じました。

あとYOASOBIの曲がすごくいまっぽかったな〜。

8月1日と2日に追加公演が決まったそうなので、興味ある方はぜひ観てください!そして語り合いましょう!

いつか演技も挑戦したいな〜。